(といってもたかだか1年ちょっと前ですが。)

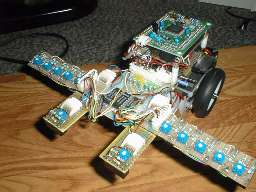

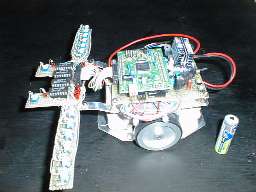

秋月製、「ステッピングモータ駆動キット」(だったっけ?)についている

ステッピングモータ×2で作った機体です。

直進と、壁を見つけたら停止、右か左かに一度だけ旋回することしか

できない機体でした。

フレームはアルミですが、あまりにもお粗末な工作精度

(中学生の方がまだうまいくらいです)だったため、当然まっすぐ走れませんでした。

また、接触不良が頻発しました。(コネクタの設計がまずかったからでしょう。)

タイヤは「タミヤ楽しい工作シリーズ」のナロータイヤをつかってます。

それから、前輪として同じく

タミヤ楽しい工作シリーズの、ボールキャスタが入っています。